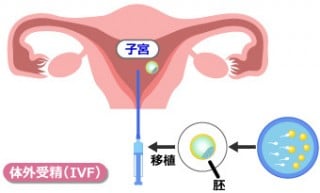

体外受精-胚移植法(IVF-ET)とは

体外受精-胚移植法(IVF-ET:In Vitro Fertilization-Embryo Transfer)とは、排卵前の卵子を卵巣から採取し、体外で精子と受精させて子宮に戻す方法です。本来は、体内の卵管で起こるはずの受精という現象が、体外で起こるため、「体外受精」といわれます。通常以下のような治療段階で成り立っています。

- 卵巣刺激

受精可能な卵子を多数採取するための注射や内服薬による卵巣刺激(刺激しない場合もあり)。 - 採卵

排卵直前の卵子を卵巣内から採取。 - 媒精

培養液を入れた容器中の卵子の周りに精子をふりかけ、受精させる。 - 胚移植

受精させて分割した胚(受精卵)を子宮内に戻す。

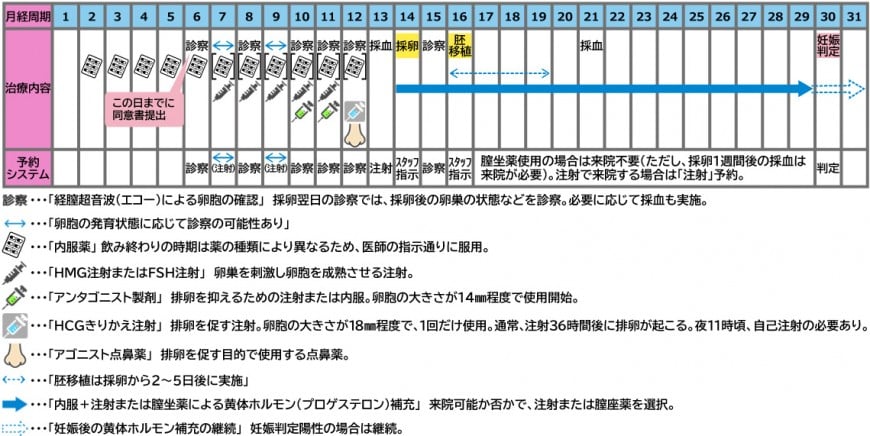

治療の具体的な流れ

1.説明会の出席

医師との話し合いのあと、体外受精-胚移植法(顕微授精-胚移植法を含む)の治療をお考えの患者様は、「体外受精説明会」へ必ず出席してください。説明会にて治療や提出していただく同意書について詳しい説明を行います。

※現在、院内で説明会を実施する代わりに、説明会の内容を収録したDVDを貸し出し、視聴していただいております。

※現在、院内で説明会を実施する代わりに、説明会の内容を収録したDVDを貸し出し、視聴していただいております。

2.同意書と戸籍謄本の提出

説明会出席後、ご夫婦で治療の意志が決まりましたら、スタッフがお渡しするそれぞれの同意書に漏れなく記入し、必ず、治療周期の初日までに提出してください。

また、治療は戸籍上の夫婦であることが前提です。同意書には、必ず、ご夫婦それぞれの自署と、発行から3ヶ月以内の「戸籍謄本」の提出もお願いします。戸籍はご夫婦それぞれの氏名、生年月日確認のため、「抄本」でなく「謄本」をお願いします。同意書と戸籍謄本の提出がないと治療を開始することができません。

3.治療前の検査と前周期の治療

治療を始めるにあたり、ご夫婦それぞれに各種検査が必要です。検査は結果が出るまでに日数がかかるものもあります。

どの検査を、いつまでに受けなければならないかを、スタッフに確認後、事前にご予約の上、来院してください。

なお、検査は以前に受けられた方でも、下記の通り定期的な検査が必要です。

どの検査を、いつまでに受けなければならないかを、スタッフに確認後、事前にご予約の上、来院してください。

なお、検査は以前に受けられた方でも、下記の通り定期的な検査が必要です。

治療前に必要な検査

検査 | 予約方法 | 女性 | 男性 |

術前検査 |

| 1年に1回必要 | (★手術の方のみ1年に1回必要) |

感染症採血検査 | 1年に1回必要 | 1年に1回必要 | |

心電図検査 | 1年に1回必要 | (★手術の方のみ1年に1回必要) | |

精液検査 | スタッフに直接予約 (同日に採血検査を受ける場合の「注射」予約は不要) | ― | 適宜 |

※男性で「精巣内精子回収法」の手術を受けられる方は、術前採血検査と心電図検査も必要です。

また、前周期の治療として、卵巣を整えるために、低用量ピルを月経1~3日目から一定期間服用したり、着床率向上のため「子宮内膜スクラッチ法」を行う場合もあります。

「自然周期」と「刺激周期」

自然周期と刺激周期の比較

自然周期 | 刺激周期 | |

注射や内服による刺激 | しない(※1) | する |

予想される採卵個数 | 原則1個(0個や数個の場合もあり) | 複数個(0~1個の場合もあり) |

通院回数 | 刺激周期より少ない | 自然周期より多い |

刺激に関する体への負担 | なし | あり(「卵巣過剰刺激症候群」など) |

料金 | 刺激に関する料金は不要(※1) | 刺激に関する料金が必要 |

採卵あたりの妊娠率 | 刺激周期より低い | 自然周期より高い |

次周期の治療 | 可能(状態により休みの場合もあり) | 連続して刺激周期の治療は不可 (原則、次周期は自然周期または休み) |

当院で行う主な方法 |

|

|

当院で行う前周期の主な治療 | 子宮内膜スクラッチ法など | 低用量ピル服用 |

※1「自然周期」では、卵胞発育の停滞を防ぐ目的で、ホルモン剤の1種であるHCG注射を少量使用することがあります。

当院で採用している自然周期の方法

「完全自然周期法」

- 月経が始まった6日目~10日目に受診していただき、経腟超音波で卵胞の大きさを確認します。

- 卵胞の大きさにより、次回の診察日程を医師が決定します。診察時にHCG「ヒト絨毛性ゴナドトロピン」と呼ばれる、ホルモン剤の1種を少量注射する場合があります。HCG注射は排卵を促す目的でも使用しますが、ここでは、卵胞発育の停滞を防ぐ目的で使用します。

- 卵胞の大きさが14~16mm程度になったら、排卵させるための「HCGきりかえ注射(医薬品名:オビドレル)」と、同じく排卵を促す目的で「アゴニスト点鼻薬(医薬品名:ブセレリン)」を使用します。

- 「HCGきりかえ注射」は、「遺伝子組換えヒト絨毛性性腺刺激ホルモン製剤」と呼ばれる、ホルモン剤の1種です。卵巣に働きかけることで、通常、注射の36時間後に排卵が起こるといわれています。採卵は排卵直前の新鮮な卵子を採取するため、採卵日の前々日の夜11時頃に自己注射をしていただきます。

- 「HCGきりかえ注射」当日の採血検査で、LH(排卵を促すホルモン)値が高く、採卵前に排卵してしまう危険があると判断される場合には、排卵を抑える目的で、「坐薬(医薬品名:ボルタレン坐薬)」を使用します。

坐薬の処方は検査当日に行いますが、検査結果は翌日に出ますので、「HCGきりかえ注射」翌日の午前11:30に、当院へお電話をお願いしております。

電話にて、検査結果と「ボルタレン坐薬」使用の有無を確認してください。使用は原則、正午から6時間毎に、肛門内に3回(①正午②午後6時③午前0時または就寝前)ですが、異なる場合もありますので指示通りにお願いします。使用しない場合、坐薬は次周期も使用可能なため、冷蔵保存をしてください。

なお、喘息のある方はボルタレン坐薬は使用できません。

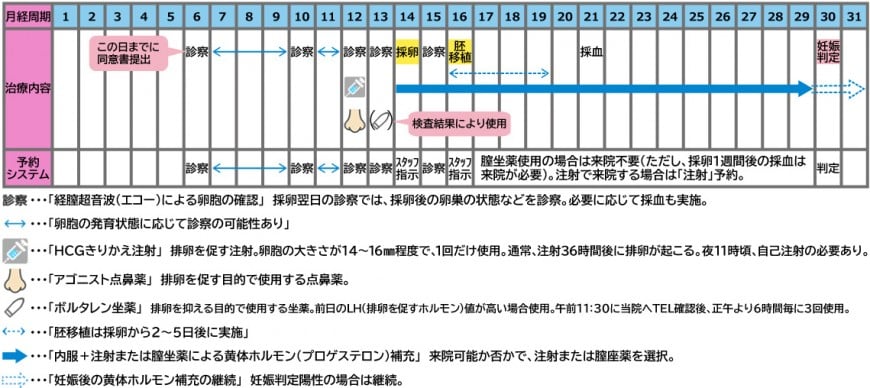

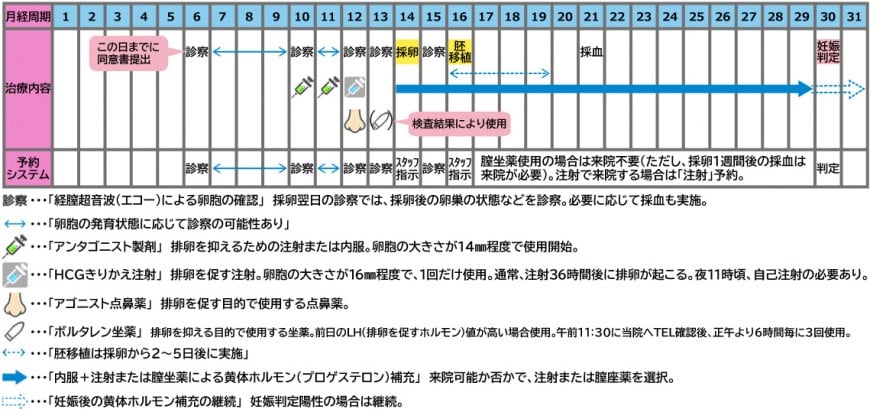

自然周期「完全自然周期法」のスケジュール例

「自然周期+アンタゴニスト法」

- 月経が始まった6日目~10日目に受診して頂き、経腟超音波で卵胞の大きさを確認します。

- 卵胞の大きさにより、次回の診察日程を医師が決定します。

- 卵胞の大きさが14mm程度になったら、「アンタゴニスト注射(医薬品名:セトロタイド)または内服薬(医薬品名:レルミナ錠)」を開始します。これにより、採卵前の排卵を防ぐことができます(使用していても、まれに排卵し採卵ができないことがあります)。また、同時に、HCG「ヒト絨毛性ゴナドトロピン」と呼ばれる、ホルモン剤の1種を少量注射する場合があります。HCG注射は排卵を促す目的でも使用しますが、ここでは、卵胞発育の停滞を防ぐ目的で使用します(アンタゴニスト製剤より以前にHCG注射を使用開始する場合もあります)。

- 卵胞の大きさが16mm程度になったら、「アンタゴニスト製剤(注射または内服)」を中止し、排卵させるための「HCGきりかえ注射(医薬品名:オビドレル)」と、同じく排卵を促す目的で「アゴニスト点鼻薬(医薬品名:ブセレリン)」を使用します。なお、「HCGきりかえ注射」当日も「アンタゴニスト製剤(注射または内服)」を使用することがあります。

- 「HCGきりかえ注射」は、「遺伝子組換えヒト絨毛性性腺刺激ホルモン製剤」と呼ばれる、ホルモン剤の1種です。卵巣に働きかけることで、通常、注射の36時間後に排卵が起こるといわれています。採卵は排卵直前の新鮮な卵子を採取するため、採卵日の前々日の夜11時頃に自己注射をしていただきます。

- 「HCGきりかえ注射」当日の採血検査で、LH(排卵を促すホルモン)値が高く、採卵前に排卵してしまう危険があると判断される場合には、排卵を抑える目的で、「坐薬(医薬品名:ボルタレン坐薬)」を使用します。

坐薬の処方は検査当日に行いますが、検査結果は翌日に出ますので、「HCGきりかえ注射」翌日の午前11:30に、当院へお電話をお願いしております。

電話にて、検査結果と「ボルタレン坐薬」使用の有無を確認してください。使用は原則、正午から6時間毎に、肛門内に3回(①正午②午後6時③午前0時または就寝前)ですが、異なる場合もありますので指示通りにお願いします。使用しない場合、坐薬は次周期も使用可能なため、冷蔵保存をしてください。

なお、喘息のある方はボルタレン坐薬は使用できません。

自然周期「自然周期+アンタゴニスト法」のスケジュール例

刺激周期 当院で採用している刺激周期の方法と使用する薬剤

当院での治療名称 | 内服の排卵誘発剤+HMG+アンタゴ二スト法 | ||

作用機序 | 間接的にFSHの分泌を促進して、卵胞を育てる | ||

薬の種類 | AIアロマターゼ阻害薬(内服薬) | クロミフェン(内服薬) | シクロニフェル(内服薬) |

当院で使用している医薬品名 | レトロゾール アナストロゾール フェマーラ | クロミッド錠 | セキソビット |

内容 | もともとは閉経後乳癌の治療薬として使用されている。 テストステロン(男性ホルモン)をエストロゲン(女性ホルモン)に変換するアロマターゼという酵素を阻害することで、結果的にエストロゲン量を減らす。エストロゲン量が減ると、ネガティブフィードバックによって下垂体から「FSH(卵胞を育てるホルモン)」と「LH(排卵を促すホルモン)」が分泌され、排卵を促すようになる。 | 弱いエストロゲン作用を持つ薬。 エストロゲン受容体と結合して脳に働きかけ、視床下部からGn-RH(性腺刺激ホルモン放出ホルモン)が放出される。 その後、下垂体から「FSH(卵胞を育てるホルモン)」と「LH(排卵を促すホルモン)」が放出され、結果として、排卵を促すようになる。 | 非常に弱いエストロゲン作用を持つ薬。 作用機序はクロミフェンと同じだが、クロミフェンよりエストロゲン作用が弱く、クロミフェンに見られるような、子宮内膜が薄くなるなどの副作用はなく、多胎妊娠が起こることも非常にまれ。 |

| 副作用や考慮すべき点 | 卵巣過剰刺激症候群(OHSS) 詳細は治療のリスクを参照 | ||

当院での治療名称 | HMG+アンタゴ二スト法 | |

作用機序 | 卵巣を刺激し卵胞を育てる | |

薬の種類 | HMG製剤(注射) | FSH製剤(注射)+HCG(注射) |

当院で使用している医薬品名 | HMGフジ hmgフェリング | フォリルモン(尿由来) ゴナールエフ(リコンビナント) |

内容 | 「ヒト閉経ゴナドトロピン」という性腺刺激ホルモンの一種と同じ作用をもつホルモン剤。 FSH値の高い閉経後の女性の尿から作られる。 「FSH(卵胞を育てるホルモン)」と「LH(排卵を促すホルモン)」が入っている。 | 「LH(排卵を促すホルモン)」を含まず、「FSH(卵胞を育てるホルモン)」のみが入っているホルモン剤。 FSH値の高い閉経後の女性の尿から作られるものと、より純度の高い遺伝子組み換え技術を用いたものがある(リコンビナントFSH製剤)。卵胞発育の停滞を防ぐ目的で少量のHCG注射を併用する場合がある。 |

| 副作用や考慮すべき点 | ||

治療の説明は、薬剤の使用方法が同じため、「HMG+アンタゴニスト法」は、HMG製剤だけでなくFSH製剤を使用する場合も含み、「内服の排卵誘発剤+HMG+アンタゴニスト法」は、アロマターゼ阻害薬、クロミフェン、またはシクロニフェルを使用する全ての方法を含みます。

「HMG+アンタゴニスト法」

- 月経2~3日目から、「HMG注射またはFSH注射」を開始し、数日ごとの経腟超音波による診察で、卵胞の個数、大きさと子宮内膜の厚さを測定します。卵胞が十分に発育するまで、注射は毎日継続します。

- 卵胞の大きさが14mm程度になったら、「アンタゴニスト注射(医薬品名:セトロタイド)または内服薬(医薬品名:レルミナ錠)」を開始します。これにより、採卵前の排卵を防ぐことができます(使用していても、まれに排卵し採卵ができないことがあります)。

- 3個以上の卵胞の大きさが16mm程度になったら、「HMG注射またはFSH注射」と「アンタゴニスト製剤(注射または内服)」を中止して、排卵させるための「HCGきりかえ注射(医薬品名:オビドレル)」と、同じく排卵を促す目的で「アゴニスト点鼻薬(医薬品名:ブセレリン)」を使用します。

- 「HCGきりかえ注射」は、「遺伝子組換えヒト絨毛性性腺刺激ホルモン製剤」と呼ばれる、ホルモン剤の1種です。卵巣に働きかけることで、通常、注射の36時間後に排卵が起こるといわれています。採卵は排卵直前の新鮮な卵子を採取するため、採卵日の前々日の夜11時頃に自己注射をしていただきます。

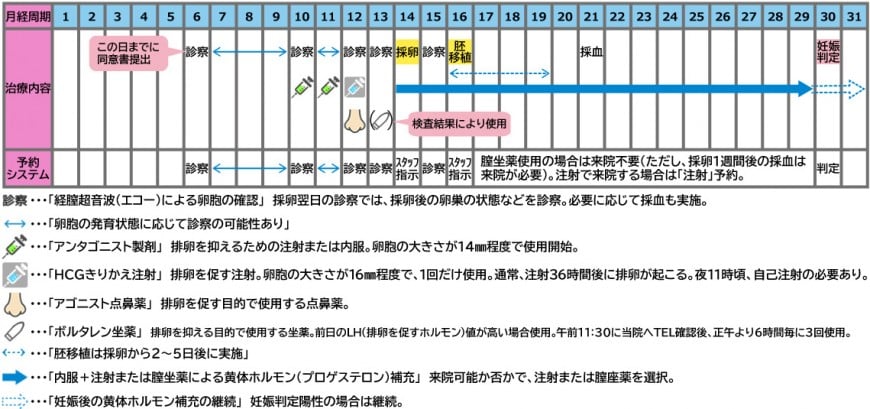

刺激周期採卵「HMG+アンタゴニスト法」のスケジュール例

「内服の排卵誘発剤+HMG+アンタゴニスト法」

- 「HMG+アンタゴニスト法」より低刺激な方法です。

- 月経2日目より「内服薬」を服用し、月経6日目に受診し、「HMG注射またはFSH注射」が開始になります。

- 「HMG注射またはFSH注射」を開始後は、数日ごとの経腟超音波による診察で、卵胞の個数、大きさと子宮内膜の厚さを測定します。卵胞が十分に発育するまで、注射は毎日または1日置きに継続します。

- 卵胞の大きさが14mm程度になったら、「アンタゴニスト注射(医薬品名:セトロタイド)または内服薬(医薬品名:レルミナ錠)」を開始します。これにより、採卵前の排卵を防ぐことができます(使用していても、まれに排卵し採卵ができないことがあります)。

- 卵胞の大きさが18mm程度になったら、「HMG注射またはFSH注射」と「アンタゴニスト製剤(注射または内服)」を中止して、排卵させるための「HCGきりかえ注射(医薬品名:オビドレル)」と、同じく排卵を促す目的で「アゴニスト点鼻薬(医薬品名:ブセレリン)」を使用します。「内服薬」の飲み終わりの時期は、薬の種類により、異なります。必ず医師の指示通りに服用してください。

- 「HCGきりかえ注射」は、「遺伝子組換えヒト絨毛性性腺刺激ホルモン製剤」と呼ばれる、ホルモン剤の1種です。卵巣に働きかけることで、通常、注射の36時間後に排卵が起こるといわれています。採卵は排卵直前の新鮮な卵子を採取するため、採卵日の前々日の夜11時頃に自己注射をしていただきます。

刺激周期採卵「内服の排卵誘発剤+HMG+アンタゴニスト法」のスケジュール例